前々回・前回の記事「職員たちと共に-僕たちのフードガイドができた!(1)(2)」はこちらから↓

「職員たちと共に-僕たちのフードガイドができた!(1)」

「職員たちと共に-僕たちのフードガイドができた!(2)」

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

こうやってデザインの原型は出来上がったが、課題が一つ残った。

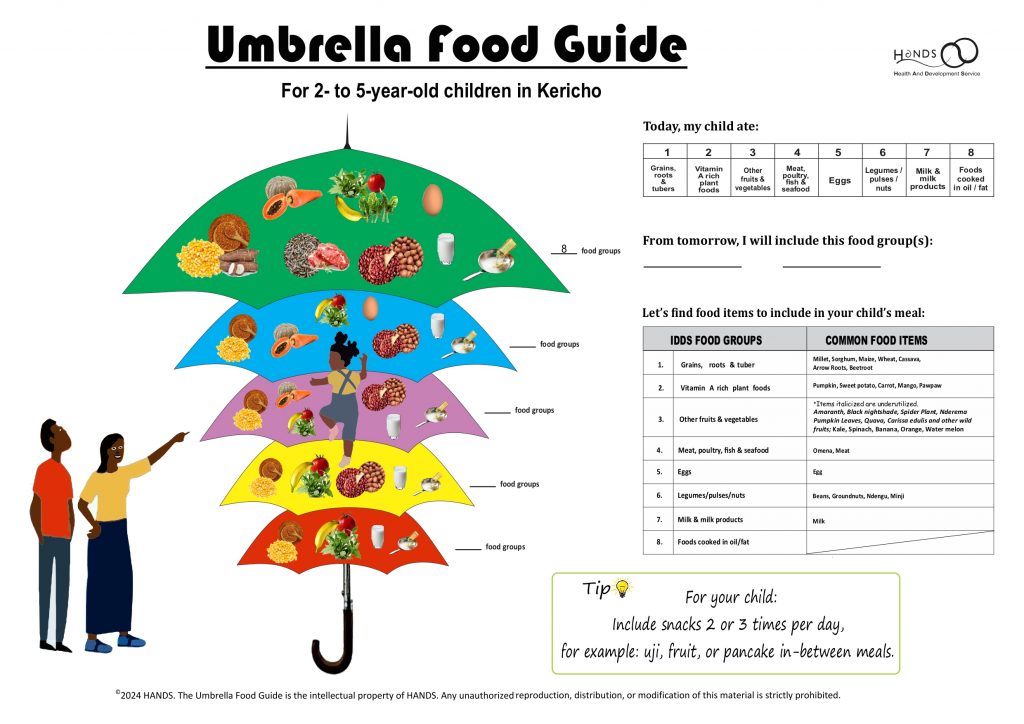

スペースの関係で各食品群に盛り込む食品の数や種類を限らなければならず、イラストにある食品だけが「よい」と学習者が誤解してしまうのをなんとか防がなければならない。こういった誤解は過去のプロジェクトで経験があった。さらに、油脂を使った料理(食品群8)には、念のため油脂を飲んだりなめたりすることを示唆しないイラストが欲しい。こういった運用上の課題は、これを教材として使用する地域保健プロモーター(CHP)さんたちの使用時の配慮によって解決でき、傘だけが独り歩きすることはないとはいっても、やはりCHPさんたちが使いやすいような工夫は必要だ。

そこで、傘のイラストは、「食品を8つのグループ別に認識し、8食品群を目標にして一つずつ食品群を増やすことで食事の質を高める」という基本コンセプトを伝えるために使用するに止め、具体的な食品の選び方はページの右側に掲載した「身近にある食品のリスト」を使ってもらうことにした。これらの表は、もちろん、CHPさんたちのフィールドテスト後の意見を盛り込んでできたものだ(写真4)。

さて、ここまでは、食品のバラエティーを増やすことで食事の質を高めることに注力してきた。量的な側面はおろそかになってはいないだろうか。IDDSは何をどう食べたらよいかは示してくれるが、どれだけ食べたらよいか、は示してくれない。

現プロジェクトでは幼稚園だけでなく2,3歳児の親子教室でも身体測定をしている。そこで栄養不良と分かった幼児の食生活を聞いてみると、一様に間食はたいてい1,2回とかミルクティーだけ、という家庭がほとんどだ。この習慣の背景として、幼児は2歳ぐらいになると家族と同じような生活ができるようになることで、「大人」の仲間入りをした、とみなされ、食生活も大人のようになる、と私たちは考えている。農村では朝食と昼食の間のお茶は家族にとって重要でちょっとしたものが添えらえるのは稀で、通常お茶だけだ。そこにちょこんと幼児も加わる。こうして家族と飲むお茶を多くの幼児が好きになる。一方、HANDSで長く給食の実施支援をしてきた4,5歳児が通う幼稚園ではどうかと言うと、10時のおやつ給食を食べ始めると早くて3か月で園児たちに違いが現れる。園児たちがみるみる活発になるのだ。そこで私たちは間食に目をつけ、間食の回数と内容共に充実させることでまずは足りない熱量を補うことを推奨することにした。ページの右側、一番下に「Tip」として掲載したメッセージがそれだ。

こんな経緯で完成したケリチョーの2歳から5歳の幼児向けフードガイド。従来のピラミッド型フードガイドにきっぱり別れを告げ、使い勝手のよさを追求し創ってしまった思い切りの良さが、どうやら現在のケニアでは斬新だったようだ。食事に多様性を持たせることを4つの目標の一つに掲げたケニアは、2021年のUN Food Systems Summitを受け2年ごとに開催されるStocktaking Momentのアフリカ地域の準備会議を前に国レベルでの会議を4月首都ナイロビで開催する。食事の多様性グループの分科会で、このフードガイドに加え創作絵本が斬新的な試みの例として、4月の本会議で展示されることになるかどうか行方を見守っている。(終わり)